ゴムは温度の低下とともに硬くなり、最終的に弾性を失って脆く壊れやすくなります。脆化温度試験とは、低温の試験槽に入れた試験片に打撃を与え、破壊した試験片の本数から、ゴムが脆くなる温度(脆化温度)を求めるものです。ゴムの耐寒性を調べる試験の1つであり、JIS K 6261-2に規定されています。特に屋外や冷凍庫など、低温にさらされる可能性がある製品では、耐寒性をもとに材料選定を行う必要があります。

また、ゴムだけではなく、プラスチックも低温で脆くなる性質があります。そのため、冷凍食品など食品包装の領域では、商品の品質を保つために脆化温度が重要な指標とされています。

このページでは、脆化温度試験の試験方法について解説していきます!

脆化温度試験 概要 (JIS K 6261-2)

試験イメージ

試験イメージ

低温の試験槽に入れた試験片に打撃を与え、破壊した試験片の本数を測定し、脆化温度を求めます。脆化温度は、以下の2種類があり、それぞれ試験方法が定められています。

-

50%衝撃脆化温度

試験本数の50%が破壊する温度 -

衝撃脆化限界温度

試験片が破壊しない最低温度

50%衝撃脆化温度 試験方法

50%衝撃脆化温度の試験方法について説明していきます。

試験手順

- 試験槽を、試験片が50%破壊すると予測される温度に設定。試験片つかみ具をあらかじめ冷却しておく。

- 試験片をそれぞれ同一の力でつかみ具に固定し、試験温度に規定時間浸せきする。

- 試験片を打撃する。

- つかみ具から試験片を外し、試験室の標準温度にする。

試験片が打撃された方向と同一方向に直角に曲げ、それぞれの試験片が破壊されたかどうかを判定する。

破壊した個数を記録しておく。 - 全ての試験片が破壊する場合、温度を10℃上げて試験を繰り返す。

全ての試験片が破壊しない場合、温度を10℃下げて試験を繰り返す。

2℃間隔で温度を調整して試験を行い、全ての試験片が破壊しない最低温度と、全ての試験片が破壊する最高温度を記録する。

結果の判定

50%脆化温度は、計算法または図解法で求めることができます。

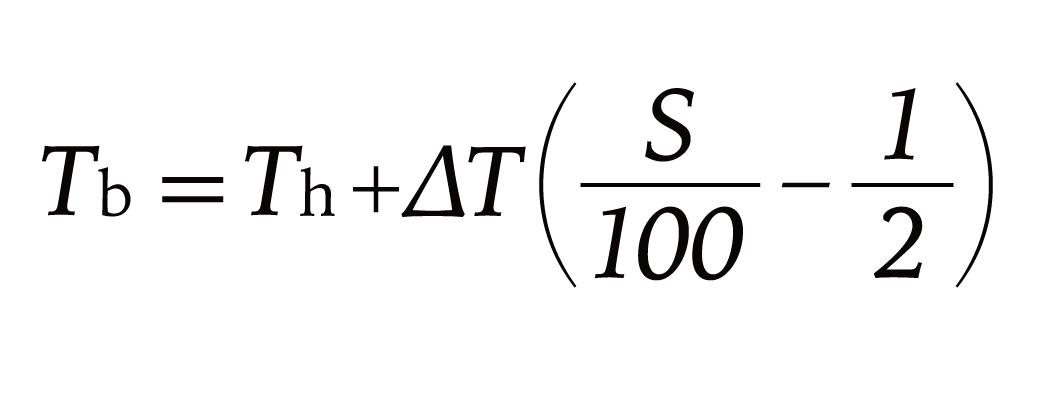

計算法

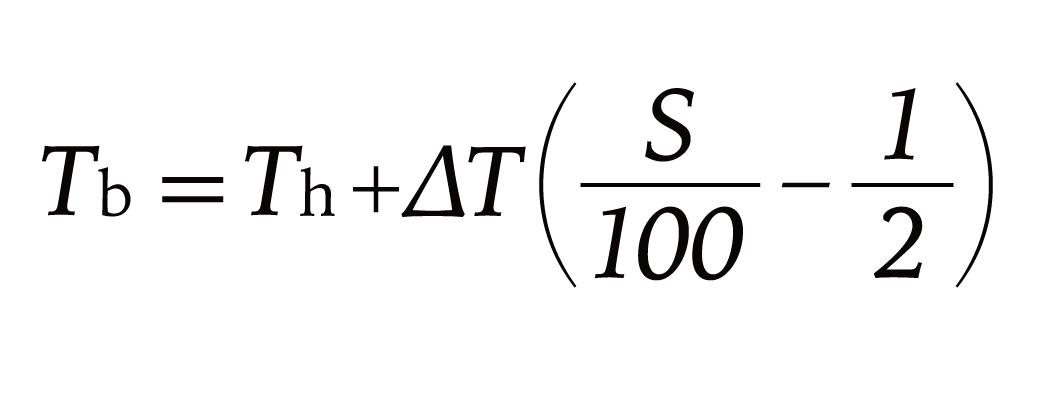

下記の計算式で50%脆化温度を算出します。

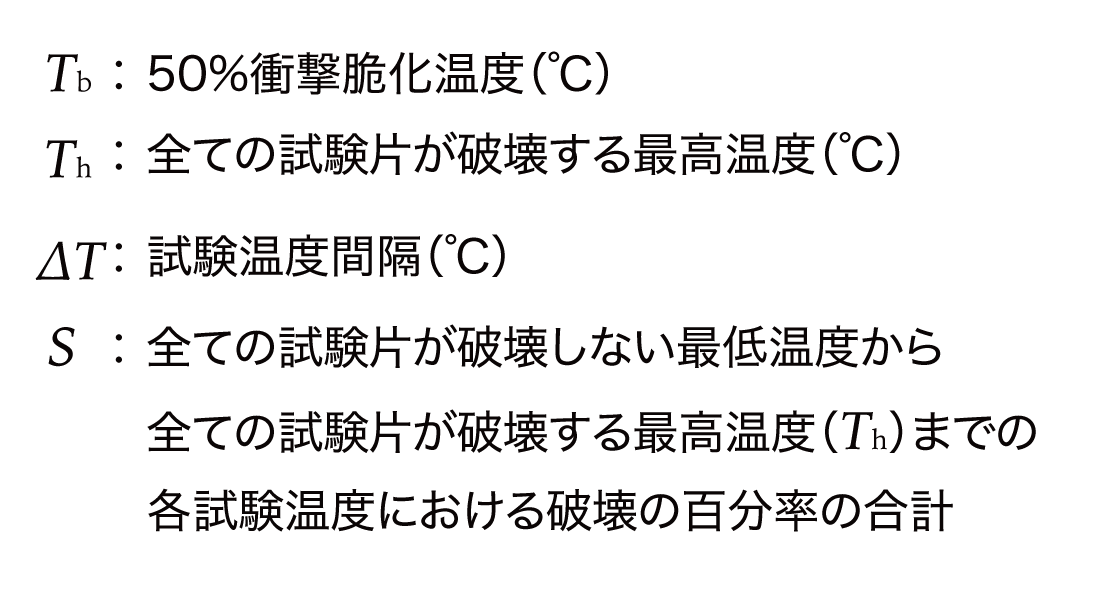

図解法

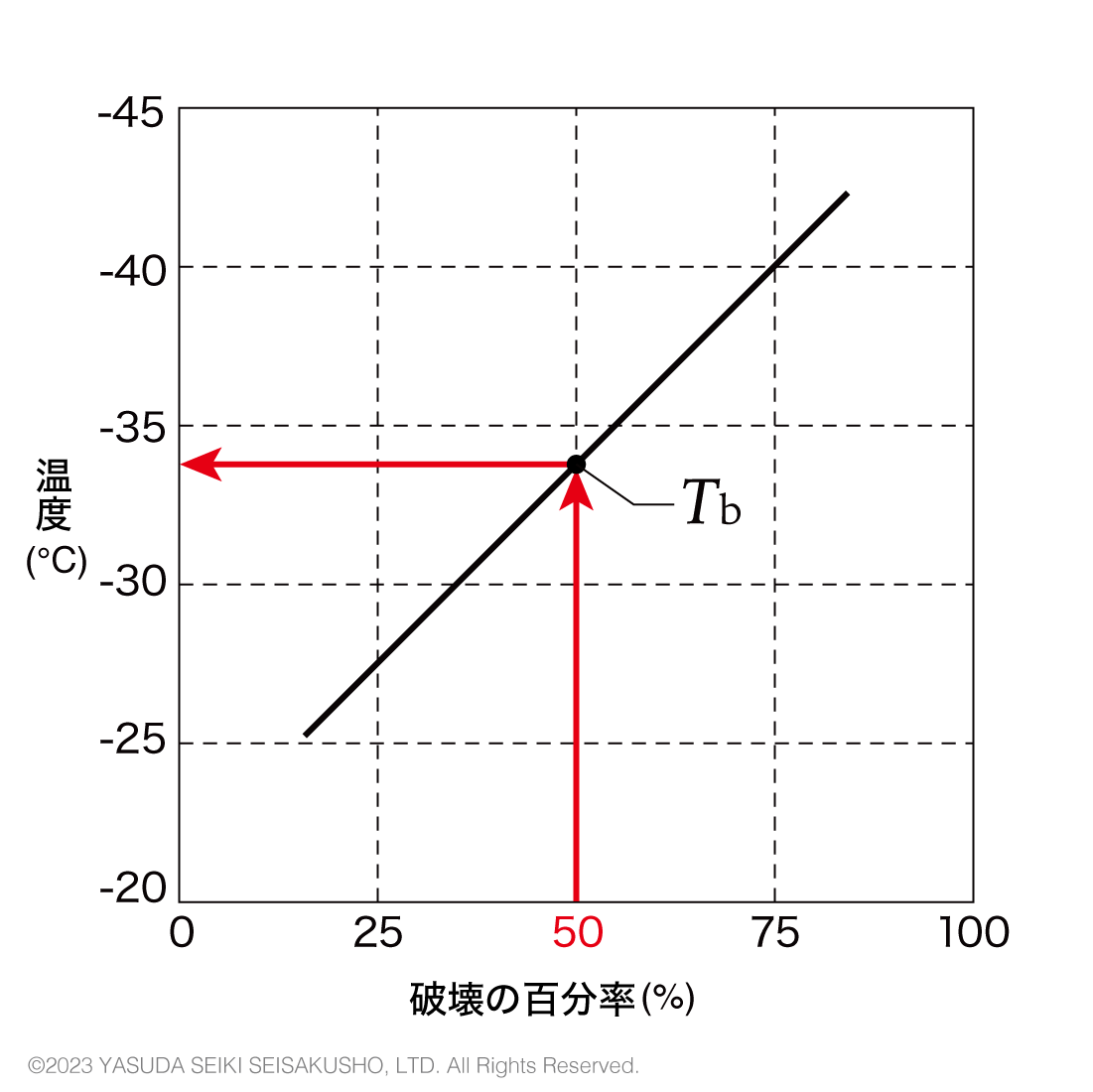

各温度の試験片が破壊した数から、破壊の百分率(%)を算出します。そして、グラフに温度と百分率をプロットし、最適な回帰直線を引きます。

この直線から破壊が50%になるときの温度を読み取り、これを50%衝撃脆化温度(Tb)とします。

衝撃脆化限界温度 試験方法

衝撃脆化限界温度の試験方法について説明していきます。

試験手順

- 試験槽を、試験片が破壊すると予測される温度に設定。つかみ具をあらかじめ冷却しておく。

- 試験片をそれぞれ同一の力でつかみ具に固定し、試験温度に規定時間浸せきする。

- 試験片を打撃する。

- つかみ具から試験片を外し、試験室の標準温度にする。試験片が打撃された方向と同一方向に直角に曲げ、それぞれの試験片が破壊されたかどうかを判定する。

- 全ての試験片が破壊しない温度まで、10℃ずつ上昇させ、それぞれの温度で新しい試験片を用いて試験を繰り返す。その際に、それぞれの試験で温度と破壊した個数を記録しておく。

- 破壊が観察された最高温度まで温度を下げて、2℃間隔で温度を上げて試験を行い、破壊が確認されない最低温度を測定する。

結果の判定

破壊が観察されない最も低い温度を衝撃脆化限界温度として記録します。

装置概要

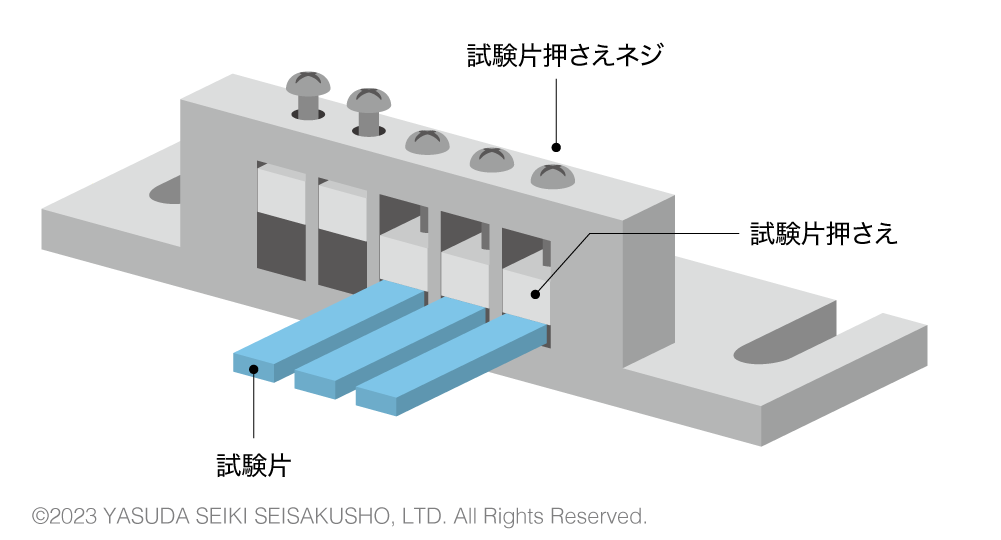

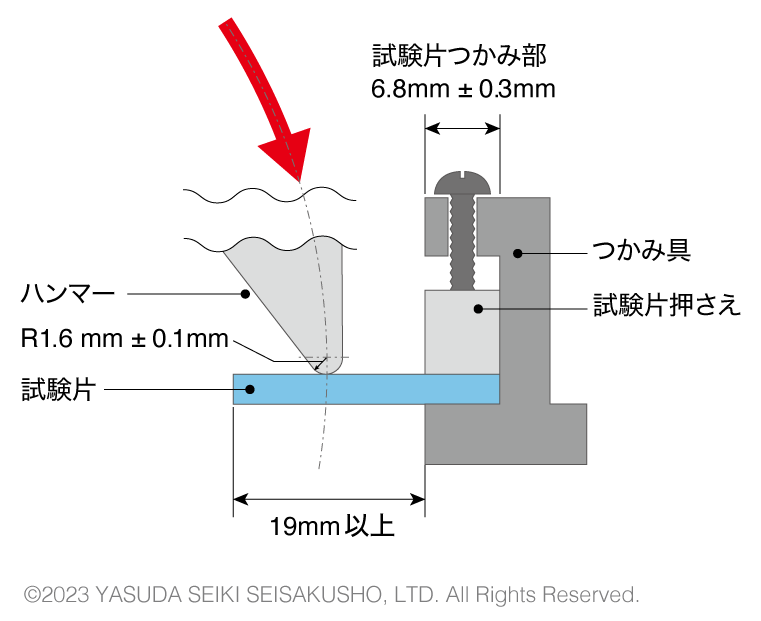

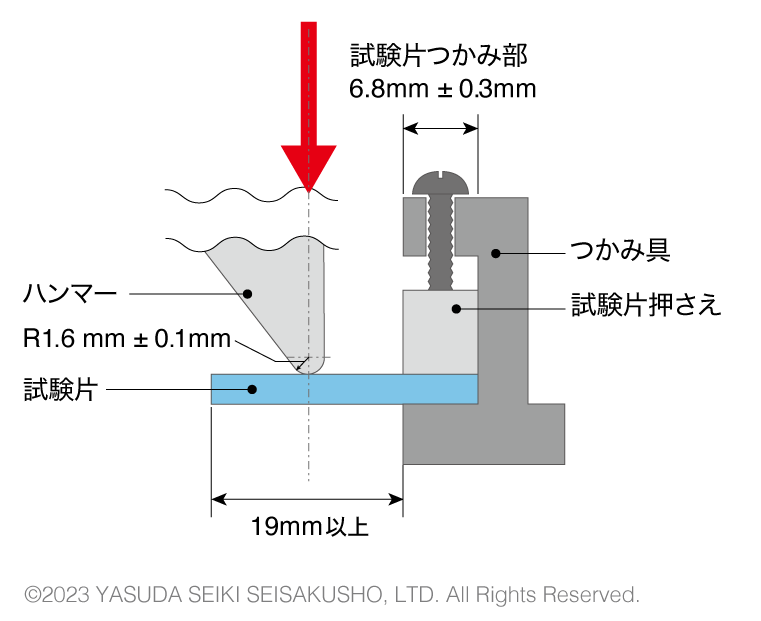

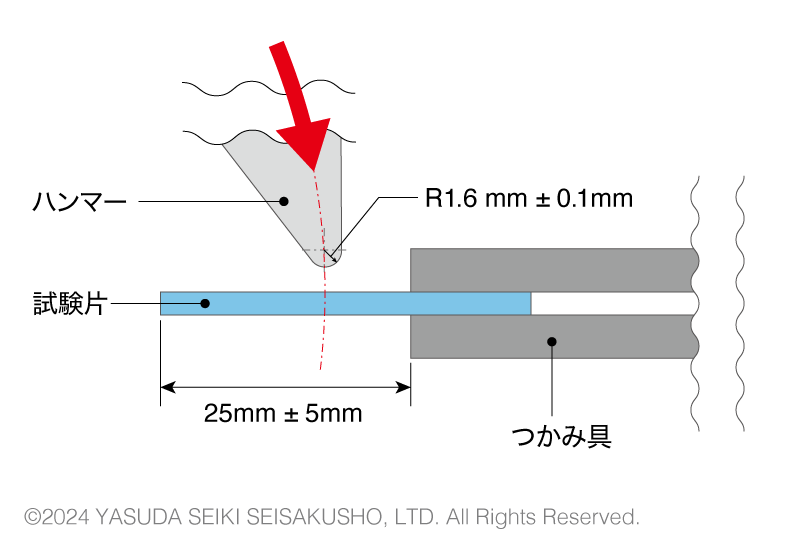

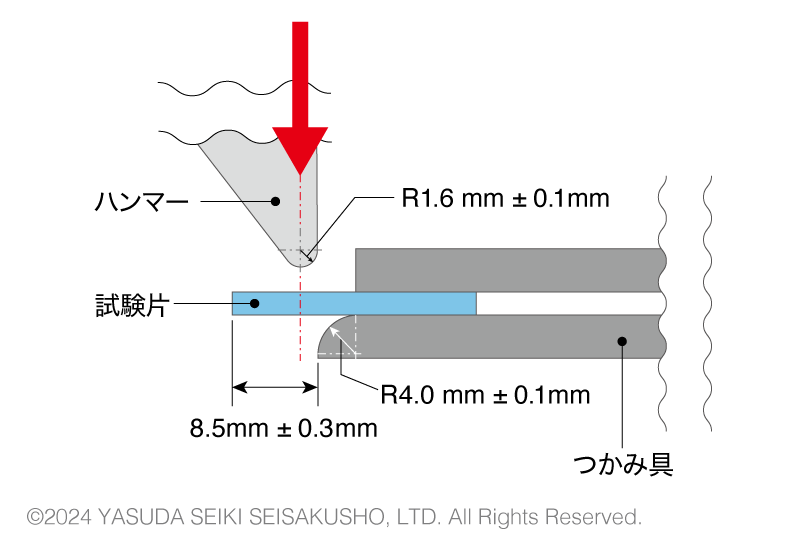

試験装置は、つかみ具、ハンマー、試験槽などから構成されます。

つかみ具

試験片の一端をそれぞれ保持し、試験機本体に強固に固定できるもの。

試験片は、トルクドライバーやトルクレンチなどを用いて、それぞれ同一の力でつかみ具に取り付けます。

ハンマー

2.0±0.2m/sの衝撃速度で動き、試験片の上面に垂直に衝撃を与えるもの。回転方式または直線方式のどちらかを採用します。

熱媒体

液体または気体状で、使用する温度に適し、材料に物理的・科学的影響を与えないものを選択します。

(例)

- シリコンオイル・・・-60℃ ※動粘度が常温で約5㎟のもの

- エタノール・・・-73℃

試験槽

既定の熱媒体を満たせる断熱性の容器。攪拌機で熱媒体の温度を均一にし、温度制御装置で試験温度を±1 ℃に保持できるもの。

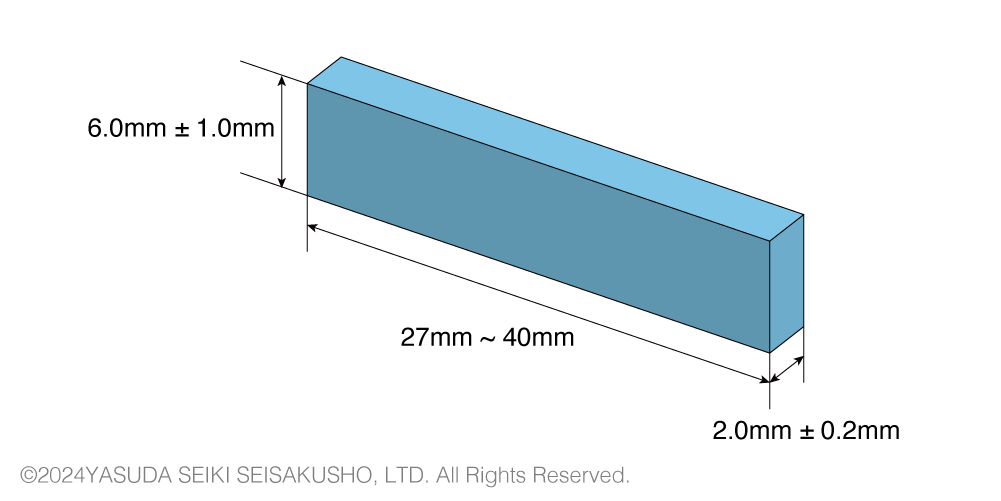

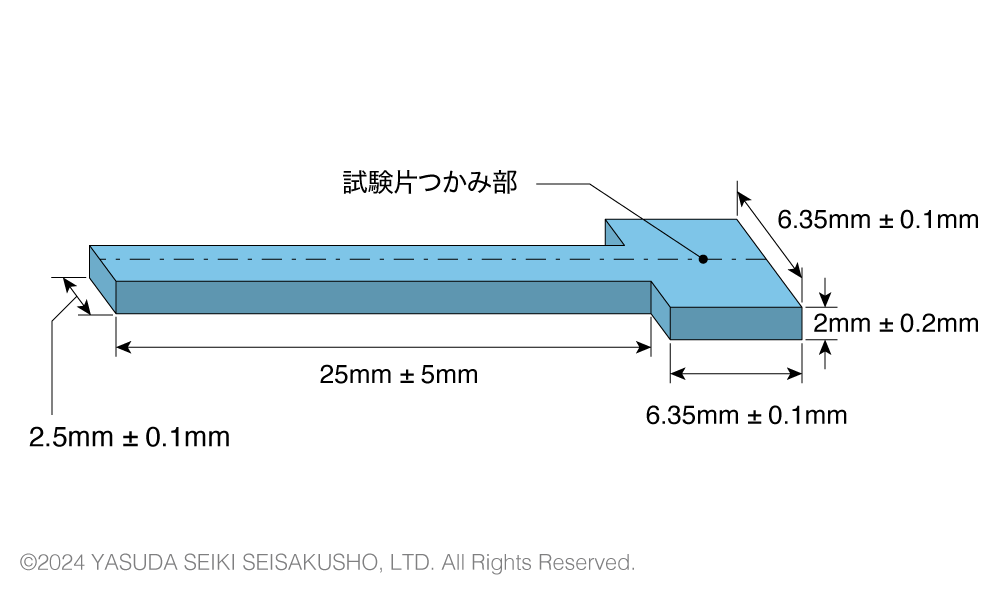

試験片

試験片の形状は、次の2種類のいずれかを使用します。試験片は、鋭い打ち抜き刃を用いてシートから打ち抜いて作製します。

プラスチックの脆化温度試験(JIS K 7216)

JIS K 7216に規定される、プラスチックの脆化温度試験について解説します。

試験方法

低温の試験槽に入れた試験片に打撃を与え、破壊した試験片の本数から、脆化温度を求めます。ここでの「脆化温度」は、50%の試験片が破壊する温度のことを指します。

結果の判定

脆化温度は計算法、または図解法で求めます。

計算法

試験片が全て破壊する温度から全て破壊しない温度までを、2℃、5℃、または10℃おきに試験を行います。各温度につき10個以上の試験片で試験し、全ての試験で破壊個数を記録します。破壊本数から各温度における破壊の百分率(%)を計算し、次の式によって脆化温度を求めます。

図解法

試験片の50%が破壊すると予想される温度を中心に、破壊と非破壊の両方が起こる4水準以上の温度で試験を行います。各温度につき10個以上の試験片で試験し、全ての試験で破壊個数を記録します。

破壊本数から、各温度における破壊の百分率(%)を算出。グラフに温度と割合をプロットし、最適な直線を描きます。この直線から破壊が50%になるときの温度を読み取り、これを脆化温度(Tb)とします。

試験片

下記の表に示す、A形またはB形の試験片を使用します。

| 種類 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) |

|---|---|---|---|

| A形 | 38.0±2.0 | 6.0±0.4 | 2.0±0.2 |

| B形 | 20.0±2.0 | 2.5±0.2 | 1.6±0.1 |

装置概要

試験片つかみ具、ハンマー、試験槽から構成されるもの。A形とB形の試験片では、下記の通り使用するつかみ具が異なります。

プラスチックの基本脆性は、成形加工中に生じる分子の配向などによって変わることがあります。そのため、脆化温度が必ずしも材料の使用に耐えうる最低温度となるとは限らないため、注意が必要です。

参考情報:ゴムの耐寒性に関する試験

ゴムの耐寒性を求める試験は複数あり、使用目的により試験方法を選択する必要があります。

代表的な試験は下記の3つです。

- 低温衝撃脆化試験

- 低温ねじり試験(ゲーマンねじり試験)

- 低温弾性回復試験(TR試験)

ここでは、低温ねじり試験、低温弾性回復試験について解説していきます。

低温ねじり試験(ゲーマンねじり試験)

参考規格:JIS K 6261-3

低温下でのねじり剛性の温度依存性を評価する試験です。

低温(凍結温度)から常温までを段階的に昇温し、各温度で試験片に180°のねじりを加えて、10秒後のねじり角度を測定します。ねじれ角度から、比モジュラスが規定値を示す温度、および見掛けのねじりモジュラスを算出します。

低温弾性回復試験(TR試験)

参考規格:JIS K 6261-4

低温弾性回復試験とは、ゴムの張力回復を測定する試験です。

低温弾性回復試験の英訳「Temperature Retraction」の略称「TR」から、TR試験とも呼ばれています。伸張させた試験片を規定温度で冷却後、毎分1 ℃の速度で昇温し、試験片の長さが既定の収縮率(75%)になるときの温度を求めます。

安田精機の試験機:No.121 脆化温度試験機

当社では3タイプのラインナップがあり、お客様のご要望に合わせてご選択いただけます。

関連製品

参考規格

- JIS K 6261-1 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-低温特性の求め方-第1部:一般事項及び指針

- JIS K 6261-2 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-低温特性の求め方-第2部:低温衝撃ぜい化試験

- JIS K 6261-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-低温特性の求め方-第3部:低温ねじり試験(ゲーマンねじり試験)

- JIS K 6261-4 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-低温特性の求め方-第4部:低温弾性回復試験(TR試験)

- JIS K 7216 プラスチックのぜい化温度試験方法

- JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法

- JIS K 6723 軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド

お問い合わせはこちら

65年以上の長きに亘り、産業分野に対し品質管理及び研究開発をサポートしてきた安田精機の試験機は、御社の多様なニーズにお応えいたします。